简要信息

【获奖类型】应用一等奖

【任务来源】水利部948项目

【课题编号】CT200408

【课题起止时间】2004年3月11日~2008年3月18日

【完成单位】中国水利水电科学研究院

西北农林科技大学

【主要完成人】邢义川、汪小刚、韩连兵、王俊臣、李京爽、温彦锋、徐泽平、梁建辉、侯瑜京、黄丽清

立项背景

黄土和膨胀土是两种典型的特殊土,其共同点是两者都对水具有特殊的敏感性,是水敏性土;不同点是湿陷性黄土遇水湿陷,而膨胀土遇水膨胀。这两种土又都是非饱和土,非饱和土的力学特性是非饱和土体表现出的强度和变形性质,是非饱和土研究的主体。40多年研究历史表明,主要是从单变量与从双变量为出发点研究强度和变形。单变量的代表是Bishop的有效应力表达式。但已被证明它既无法与黄土湿陷变形增大一致,也无法对膨胀土用卸荷来解释。双变量由Fredlund和Morgenston 1977年提出。它几乎成了当代非饱和土力学中的主流。其优点是摆脱寻找单变量有效应力参数困难,在表达非饱和土强度和变形关系式中考虑了吸力的作用,并证明了双变量表达式的唯一性。但双变量对于三维应力空间很难描述。同时由于采用了双变量,数学模型参数的确定试验必须假定一个变量或两个变量保持相等路径,而实际情况中不存在这两个加载路径,该理论应用实际的正确性尚待检验。通过多年的研究发现,对于非常复杂的非饱和土,应用单变量来描述可能更简单,如果在Bishop的有效应力表达式基础上加以发展,使其能很好描述非饱和特殊土的特性,那么近百年的饱和土理论就可以容易的推广到非饱和土领域,可见该研究具有重大的理论价值。

我国黄土面积约为64万平方公里,是世界上黄土分布最广泛的地区,主要分布在西北地区、中原、华北平原及东北的南部地区;我国膨胀土主要分布在云南、河南、湖北、山西、陕西、甘肃、新疆、内蒙、东北等地区。由于黄土和膨胀土的特殊性质给工程建设造成的危害巨大。因此,黄土和膨胀土在我国分布范围广、工程问题突出,这两种土的增湿变形研究成果更符合工程实际,用于工程既经济又合理,将会产生巨大的经济效益,并具有广阔的应用前景。

详细科学技术内容

该项目采用理论研究、大量工程性质试验、离心模型试验和三维数值分析等多种方法,对黄土和膨胀土这两种典型特殊土的增湿变形特性进行了细致的研究,并将研究成果应用于工程实际,其主要内容和特点是:

(1)推导了非饱和土单变量有效应力新公式,提出了参数确定方法,克服了Bishop公式不能应用于黄土的湿陷性和膨胀土的湿胀性分析的局限性,具有重要的理论价值。

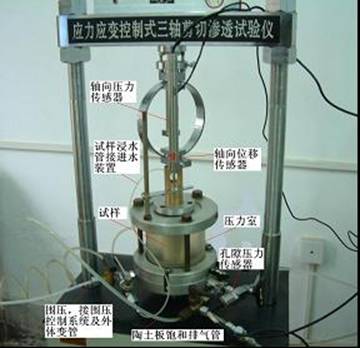

(2)完善了非饱和湿陷性黄土和膨胀土的增湿变形试验方法,揭示出了非饱和黄土和膨胀土的增湿变形特性、孔压发展规律和有效应力变化规律,深化了对这两种特殊土力学特性的认识。

(3)以文献试验数据为依据,在非饱和土弹塑性模型BBM框架下讨论了采用不同应力变量下水分滞回的特点,提出了单变量和双变量LC屈服轨迹的转换关系,验证了单变量描述非饱和土变形行为的优越性,加深了对该模型的认识和理解,为非饱和土弹塑性本构关系的正确应用,提供了依据。

(4)开展了非饱和膨胀土的增湿变形离心模型试验研究,在试验中测量了膨胀土的增湿变形、非饱和土的吸力、模型内的侧压力和竖向压力,计算出相应的侧压力系数,揭示了压力对膨胀土湿胀变形的抑制作用,为膨胀土工程的处理提供了一种思路。

(5)以BBM为计算模型,编写了非饱和土非耦合弹塑性有限元计算程序;选定了模型参数,并对离心模型试验做了数值模拟。论证了浸水对非饱和土渠道边坡的稳定有双重破坏作用的结论。

(6)提出的不同增湿路径下膨胀土增湿变形计算模式,考虑了上覆压力、初始含水率和初始干密度三因素耦合影响,为工程应用提供了方便。

(7)采用非线性三维有限元、无界元耦合的方法对黄土地基从天然状态到非饱和增湿、再到完全饱和的全过程进行了仿真模拟,为非饱和土的数值分析提出了一条很好的途径。

发明及创新点

该研究成果的主要创新点如下:

(1)推导了非饱和土单变量有效应力新公式,提出了参数确定方法,克服了Bishop公式的局限性,具有重要的理论价值。

(2)完善了非饱和湿陷性黄土和膨胀土的增湿变形试验方法,揭示了非饱和黄土和膨胀土的增湿变形特性、孔压发展规律和有效应力变化规律,深化了对这两种特殊土力学特性的认识。

(3)在BBM模型框架下,讨论了单变量或双变量对非饱和土弹塑性本构关系的适应性和优越性,为非饱和土弹塑性本构关系的正确应用,提供了依据。

(4)提出的不同增湿路径下膨胀土增湿变形计算模式,考虑了上覆压力、初始含水率和初始干密度三因素的耦合影响,为工程应用提供了方便。

(5)采用非线性三维有限元、无界元耦合的方法对黄土地基从天然状态到非饱和增湿、再到完全饱和的全过程进行了仿真模拟,为非饱和土的数值分析提出了一条很好的途径。

与当前国内外同类研究、同类技术的综合比较

该项目采用理论研究、工程性质试验、离心模型试验和三维数值分析等多种方法,对黄土和膨胀土的增湿变形进行了细致的研究,并将研究成果应用于渠道工程中,形成了较为完整的理论体系。

目前对非饱和土的研究文献较多,各家的研究范围基本相同,所要解决的问题也基本一样,只是所采用的研究方法和手段不同,目前尚没有一套统一的办法标准。该项目从理论上、试验方法上以及计算方法上都有创新性。

成果应用情况及社会经济效益

该项目成果已应用于陕西张桥一泵站黄土地基的计算、宁夏一膨胀土渠道地基的计算和新疆3个县渠道防渗改造工程的建设,直接经济效益1116万元;开发应用软件两套;部分成果已编入国标《渠道防渗工程技术规范》(报批稿);参编专著1部《渠道衬砌与防渗工程技术》;发表论文16篇,其中EI收录12篇;培养博士后1名、博士1名、硕士2名。

成果转化、推广或产业化方面还需帮助解决的问题

(1)该成果具有广阔的应用前景,但还需要寻找大型或特大型渠道工程进行验证。

(2)目前对湿陷性黄土地基采用的仍是最大湿陷势为主线的地基设计思想,即以全部或部分湿陷性土层的饱和浸水量衡量场地优劣和采取工程对策的思想。其结果往往与工程实际相差较大,在有些条件下造成浪费。特别是对于干旱半干旱的具有深厚黄土层的西北地区,黄土层深一般在十几米、几十米,最大有数百米,这一现象显得格外突出。事实上,在一些黄土原区地下水位很深,降雨量很少,最大湿陷势不可能变为现实。最近一些专家学者提出了可能湿陷势的设计思想,即以湿陷性土层在运行中可能增湿量衡量场地优劣和采取工程对策的思想。日后力争将该成果推广应用于此。

土水特征曲线试验装置图

膨胀土增湿试验装置示意图

离心模型侧视图