简要信息

【获奖类型】应用一等奖

【任务来源】广东省水利电力勘测设计研究院 中国南方电网调峰调频发电有限公司

【课题编号】HY 2010 011

【课题起止时间】2007年1月~2010年12月

【完成单位】中国水利水电科学研究院

【主要完成人】董兴林、杨开林、郭新蕾、郭永鑫、王 涛、付 辉、余闽敏、贾顺钟

立项背景

项目依托于广东清远抽水蓄能电站上下水库竖井泄洪洞试验研究。该泄洪洞需要同时解决在各种库水位运行时,水流不冲蚀竖井底板、不引起结构物空蚀、出口消能率高和减小对河床冲刷等诸多问题。在接受本项目之前,广东省水利电力规划勘测设计研究院已经委托相关高校对传统的环形堰竖井泄洪洞进行过模型试验,但没有获得满意成果。由于清远电站只靠一条泄洪洞宣泄洪水,须确保工程运行安全可靠,故特请中国水科院对上、下库泄洪洞进行深入的试验研究。

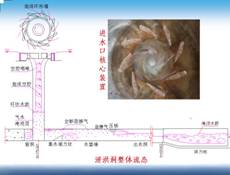

通过对国内、外环形堰竖井泄洪洞资料的分析研究,认为防旋涡不如利用旋涡防蚀和消能,把涡害变成涡利。最终研究出一种由自调节流量潜水起旋墩构成的新型环形堰竖井泄洪洞,它采用了自调节起旋墩泄洪防蚀消能核心技术。该技术通过在环形堰外缘对称布置若干个潜水起旋墩,使环形堰竖井在任何堰上水深下均能产生稳定的空腔掺气旋转流运动,同时又能满足泄流能力的要求。理论和试验研究取得圆满成功,解决了困扰已久的泄洪消能技术难题。

目前项目成果已通过部级鉴定。鉴定结论是:“成果总体达到国际领先水平”。

详细科学技术内容

1、提出了一种以自调节起旋墩泄洪防蚀消能新技术为基础的新型旋流环形堰竖井泄洪洞形式,其主要特点是:1)潜水起旋墩结构简单,既解决了堰顶浅水的旋流问题,又能增大泄流能力;2)起旋墩不受地形影响,在各种水头下均能产生稳定的空腔旋转流运动,消除溢流堰和竖井壁面的负压,避免发生空蚀,同时提高泄洪洞的消能率。

2、揭示了自调节潜水起旋墩的旋流运动机理,即:当堰上水深较浅时水流沿着墩壁进入竖井,产生旋转流运动;当水深漫溢墩顶时,在惯性力的作用下水流自动调节入流角度加大泄流量,在底层旋转流的拖曳下同步旋转,并且增加了旋转力度。

3、建立了新型旋流环形堰竖井泄洪洞的设计理论和水力特性计算方法,包括:新型泄洪洞结构组成,自调节起旋墩布置原则,旋流环形堰断面曲线、平面半径、竖井直径和流量系数的确定方法,竖井合成速度和压力分布理论计算公式等。

4、利用洞顶余幅气体自掺气原理,提出了洞内带有自掺气顶压板(和自掺气消力墩)的压力消能工,明显提高消能效果。

5、为清远下库设计出带有潜水起旋墩的旋流环形堰竖井泄洪洞。

6、为清远上库设计出带有起旋墩(墩顶高于校核洪水位)的旋流环形堰竖井泄洪洞(适于小流量工程)。

说明:本研究成果虽然最大流量只有540m3/s,但也适用于高水头大流量的竖井泄洪洞。

发明及创新点

(1)以自调节起旋墩防蚀消能的环形堰竖井泄洪洞是世界上首次研究的新型泄水建筑物,已应用到广东清远抽水蓄能电站的泄洪洞设计施工中。该项技术同传统的竖井泄洪洞采用防旋、消涡和增设掺气装置的观念截然相反,进水口采用起旋墩,使环形堰竖井产生稳定的、空腔通气的旋转流运动,利用旋流离心力消减竖井的负压,防止结构物空蚀,同时显著提高消能率。

(2)根据旋转流运动机理研究出自调节流量的潜水起旋墩结构和优化布置是旋流环形堰核心的创新成果。

(3)研究出洞内带有自掺气的顶压板(或洞内各种消力墩,利用洞顶携带的气体自行掺气,无需另外开挖通气井),构成压力消能工,为洞内消能工铲除空蚀的隐患,同时使下游洞内形成比较平稳的明流流态。

(4)给出计算竖井旋流合成速度的理论解(积分解)和计算程序,完成了清远竖井的合成速度和壁面压力计算,计算同试验结果吻合。

(5)给出以自调节潜水起旋墩为核心的旋流环形堰竖井泄洪洞的设计理论和计算方法。

与当前国内外同类研究、同类技术的综合比较

传统的斜井式泄洪洞反弧段末端的流速很大,易发生空蚀,同时泄洪洞出口下游易产生冲刷和雾化。常规环形堰竖井式泄洪洞,进水口易出现漩涡影响泄流能力,同时竖井产生不稳定的涡袋。为了解决空蚀问题,常在竖井上部设置环形通气坎,或在出水洞的进口顶部和底板设置掺气坎和通气槽,施工困难,且不经济。

目前国内、外尚没有在环形堰外缘布置起旋墩的竖井泄洪洞工程和理论研究,更没有采用潜水起旋墩的环形堰竖井泄洪工程。本项目研究课题和内容在国内、外尚属首次。

成果应用情况及社会经济效益

所完成的研究成果已被广东清远抽水蓄能电站竖井泄洪洞工程采用,泄洪洞结构简单,导流洞改建工程量较小,通过经济比较,新型竖井泄洪洞比传统的泄洪方式节省投资2500万元。

本研究成果适于大、中型泄洪洞,特别是在土石坝水库修建非常泄洪洞和城市排水工程更有利,具有广泛的推广应用前景。提炼的成果已发表在国内外较高水平的期刊上。已获国家专利2项,已受理2项。